我校王志伟和徐备教授团队成员赵佩佩老师和硕士研究生徐引分别在地质学领域国际知名SCI期刊Lithos(2区)和Journal of Asian Earth Sciences(3区)发表题为“Crustal evolution of Ordovician to Devonian subduction and collision zones of eastern Central Asian Orogenic Belt: Insight from igneous rocks of Xing'an Block”和“The petrogenesis of plagiogranite of the Erenhot Ophiolite in the eastern Central Asian Orogenic Belt: A zircon Hf-O isotopic and whole-rock geochemical perspective”学术论文。王志伟教授为通讯作者,参与这项研究的还有徐备教授、尹露副研究员、杨振宁副教授、张立扬讲师等。该工作得到国家自然科学基金(42202251、41802053)、河北省自然科学基金(D2023403023)、河北省“三三三人才工程”基金(C2024022,C20231115),河北地质大学校内基金(JQ202402,KY202303,BQ2024021)以及河北省战略性关键矿产资源重点实验室开放基金等项目资助。

1. Lithos:古亚洲洋前进式-后撤式俯冲转变对地壳演化的控制

全球板块运动中俯冲带动力学模型主要有前进式和后撤式两种,因而产生了挤压和伸展的动力学过程,同时控制了地壳增生与再造过程。中亚造山带在古生代经历了古亚洲洋板片持续俯冲,是研究古生代大洋前进式和后撤式俯冲的理想区域。此外,兴安地块记录了奥陶纪岩浆爆发期和早-中泥盆世岩浆间歇期,但爆发期驱动机制是平板俯冲还是洋脊俯冲?间歇期是由新的俯冲重启还是碰撞后伸展驱动的?仍不清楚。另一方面,兴安地块西部存在前寒武纪基底,古生代古亚洲洋板片俯冲于该地块之下对地壳横向和垂向演化有何影响尚不清楚。

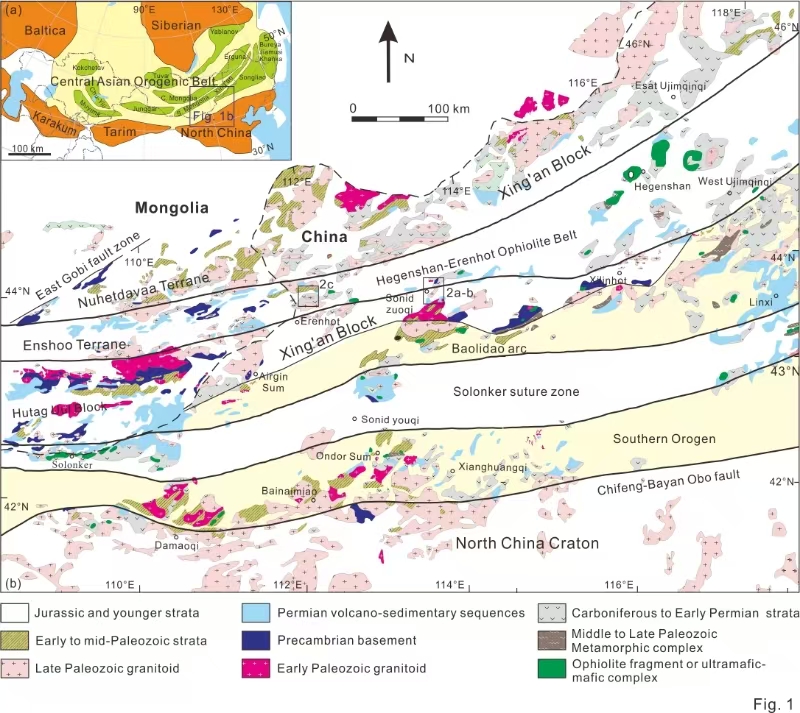

图1 中亚造山带简化构造图和内蒙古中部地质简图

针对这些问题,河北地质大学王志伟和徐备教授课题组在兴安地块西部的苏尼特左旗和二连浩特北部开展了系统的奥陶纪-泥盆纪岩浆岩锆石U-Pb-Hf同位素和全岩地球化学研究(图1),结合前人研究结果恢复了地壳厚度的系统性变化,建立了完整的前进式向后撤式俯冲转换、洋脊俯冲和弧陆碰撞过程及其对地壳增生-再造过程的控制。具体研究成果如下:

1) 兴安地块西部大量的晚寒武世至晚泥盆世火成岩记录了较长的岩浆活动时间跨度(474-462、449-446、421-417、383、367 Ma),包括岩浆爆发期(449-439Ma)和岩浆平静期(400-370Ma)(图2a)。

2) 统计已有的数据发现,450 Ma之前岩浆岩从北逐渐变新(图2a),同时地壳厚度持续增厚(图2c),揭示了古亚洲洋板片向北前进式俯冲。该时期西伯利亚板块及冈瓦纳大陆运动速率较高,同时洋壳扩张速率大导致的全球性前进式俯冲活跃期相一致(图2e)。从450 Ma开始,岩浆作用向南变新,地壳厚度随时代变新逐渐减薄,岩浆温度升高,是后撤式俯冲的结果,同期西伯利亚及冈瓦纳大陆运动速率及洋脊扩张速率降低(图2e)。

3) 晚奥陶世以大量高温花岗岩、双峰式火山岩和富含Nb辉长岩及较薄的地壳厚度为标志,该岩浆爆发事件可能是由洋脊俯冲引起的。

4) 志留世晚期和泥盆世早期(421-417 Ma)白云母和二云母二长花岗岩是泥质岩在较大的地壳厚度条件下含水部分熔融的产物,可能与宝力道岛弧和兴安地块西部(XAB)之间的弧-陆碰撞有关。晚泥盆世新生镁铁质下地壳起源的酸性岩浆形成于碰撞后伸展环境。

图2 岩浆事件、锆石εHf(t)、地壳厚度、锆饱和温度、板块运动和洋脊形成速率随时代的变化,寒武纪-泥盆纪简化构造模型图

5) 奥陶纪从前进式俯冲到后撤式俯冲的转变驱动了地壳厚度和地壳演化过程的系统性变化,例如地壳演化从大范围古老地壳再造和靠近俯冲带少量新生地壳熔融,转变为新生地壳物质熔融及其与古老地壳物质混合;晚志留世晚期和早泥盆世弧-陆碰撞后伸展垮塌诱发了元古宙沉积岩的广泛重熔,而中泥盆世至晚泥盆世的持续伸展促进了大量新生下地壳的部分熔融(图3)。

图3 兴安地块西部寒武纪-泥盆纪地壳演化与地壳厚度变化

2. JAES:斜长花岗岩研究揭示贺根山洋打开时限

蛇绿岩中的斜长花岗岩可为揭示其成因、岩浆演化及洋壳演化提供重要依据。但斜长花岗岩的成因还存在多种认识:1)玄武质岩浆低压结晶,2)热液蚀变洋壳重熔,3)新生陆壳重熔,4)镁铁质岩分离结晶与闪长质岩浆混合。中亚造山带是全球最大的显生宙增生造山带,保存了大量古生代蛇绿岩,记录了古亚洲洋打开、俯冲和闭合过程。然而,贺根山-二连浩特蛇绿岩带所代表的贺根山洋的开启时间和方式也存在不同认识。

河北地质大学王志伟和徐备教授研究团队对贺根山蛇绿岩带西段二连浩特蛇绿岩中早石炭世斜长花岗岩进行锆石U-Pb-Hf-O同位素、全岩REE分离结晶和部分熔融模拟研究,取得了以下研究成果:

1) 二连浩特蛇绿岩中斜长花岗岩形成于351-348 Ma,岩浆和捕获锆石均显示出洋壳成因锆石特征(图4),放射性Hf同位素组成(εHf(t)=15.2-19.9)和低δ18O值(+2.43‰至+5.00‰),表明贺根山洋可能在390 Ma之前已经打开。

图4 洋壳和陆壳成因锆石判别

图5 斜长花岗岩两阶段成因:部分熔融+分离结晶

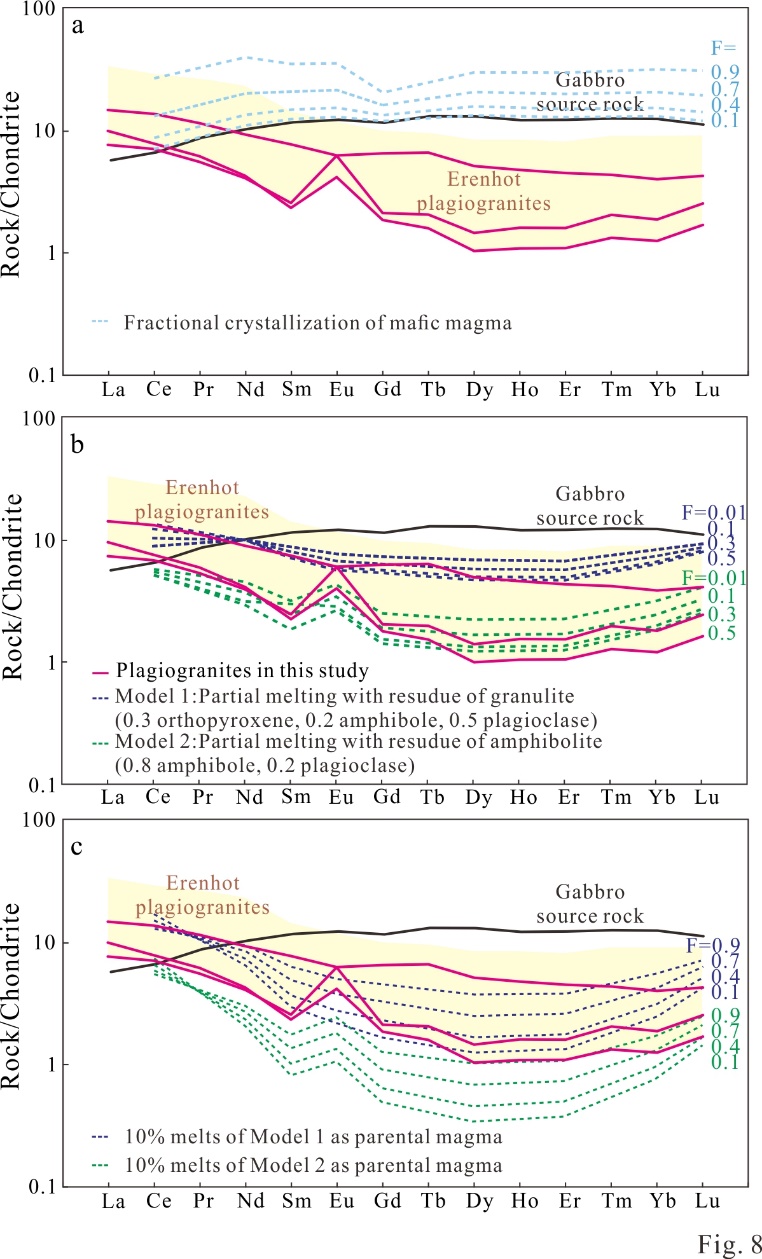

图6 REE分离结晶(a、c)和部分熔融(b)模拟

2) 二连浩特斜长花岗岩具有低TiO2(0.09-0.29 wt.%)、K2O(0.01-0.31 wt.%)含量,以及随SiO2含量变化而相对稳定的La含量(图5)。结合稀土元素模拟、锆石Hf-O同位素及ΔFMQ(>0)等特征,表明该斜长花岗岩起源于亏损地幔来源的年轻下部洋壳中高温热液蚀变辉长岩的重熔,而非基性岩浆直接分离结晶而成(图6),形成于相对氧化的环境(图7)。

图7 锆石Hf-O同位素、ΔFMQ关系

3) 主量元素的显著变化及其与SiO₂的系统性变化、多样的Eu和Sr异常以及稀土模拟结果表明(图5和6),部分熔融成因的斜长花岗岩母岩浆可能经历了两个阶段的矿物分异结晶:早期以单斜辉石、角闪石和钛磁铁矿分离结晶为主,后期则以斜长石堆晶以及角闪石和钛-磁铁矿分离结晶为主。

4) 早石炭世斜长花岗岩和辉长岩中轻稀土元素(LREE)、Rb、Ba、Th、U富集,Nb、Ta、Ti亏损,以及贺根山蛇绿岩带两侧相似的奥陶纪-志留纪弧岩浆岩特征,表明贺根山洋可能是在早古生代弧后盆地基础上打开的,早石炭世深部地幔物质上涌促进了洋盆扩张。

作者简介:

硕士研究生(第一作者):徐引,矿物学、岩石学、矿床学专业2022级硕士研究生。研究生期间参与了河北省优秀青年科学基金项目及教育厅重点项目等研究,王志伟教授为指导老师。

指导教师:王志伟,理学博士,地球科学学院教授,硕士研究生导师,中国地质大学(北京)兼职教授、博士生导师,河北省“三三三人才工程”第三层次人选,河北省优秀青年基金获得者,现任河北省战略性关键矿产资源重点实验室岩浆成矿作用与深部过程方向学术带头人,校级优秀教师和教师标兵。中国地质学会会员,China Geology青年编委,构造地质学与地球动力学青年学术论坛和中国地球科学联合学术年会专题召集人。地学著名SCI期刊GSA Bulletin, Engineering Geology、Precambrian Research、Lithos、Gondwana Research, Terra Nova、Scientific Report、Journal of the Geological Society、Journal of Asian Earth Sciences、岩石学报、Journal of the Geological Society of India、Geological Journal、Acta Geologica Sinica (English Edition)、Canadian Journal of Earth Sciences、Acta Geochemica、China Geology等审稿人。2个SCI期刊特约编辑。以第一作者或通讯作者发表SCI论文12篇、中文核心4篇,合作发表SCI和核心论文10余篇,主持国家级课题1项、省部级课题2项、部级重点实验室开放课题1项、厅级课题2项,参加国家级课题2项、省部级课题2项。