艺术赋能党建,丹青绘就初心。河北地质大学艺术学院以“艺心向党 丹青育人”为党建品牌核心,立足艺术专业特色,通过“三融驱动”机制推动党建与专业深度融合。在6月17日-7月9日各年级各专业实习期间,以“绘地质先辈风采,承红色地质精神”为主题的实践活动,更是将画笔作为传承红色基因的载体,让地质先辈的精神在艺术创作中焕发新生,让党建引领贯穿人才培养全过程。从北京的红色展馆到沂蒙的革命热土,从珠三角的改革前沿到川渝的抗震遗址,艺术学院各专业师生用设计、绘画、广告等多元艺术语言,勾勒出一幅“以艺传魂、以美铸魂”的生动画卷。

光影铸魂:在历史长河中锚定地质精神坐标

“李四光先生用地质锤敲开了中国现代地质学的大门,他踏遍山河的足迹,就是最动人的红色地质史诗。”6月25日,艺术学院23级设计学类学生在老师们的组织下,围坐观看李四光主题电影,光影流转间,这位地质科学开拓者“爱国、创新、求实、奉献”的一生,成为“绘地质先辈风采”的鲜活范本。

观影后,学生们围绕李四光精神的核心内涵展开了热烈讨论,深挖精神内核:“李四光在国外学成后毅然归国,在战乱中坚持地质勘探,这种‘把论文写在祖国大地上’的担当,与我们今天的专业实践一脉相承。” 这场讨论为后续的主题绘本设计埋下伏笔——学生们计划用线条勾勒地质锤的刚毅,用水彩晕染山河的壮阔,让抽象的科学精神转化为可视的艺术形象。

7月3日,23级设计学类师生一行奔赴安阳林州市石板岩镇,在扁担精神纪念馆完成了一次“精神对话”。纪念馆内,80年前石板岩供销合作社职工用扁担挑货上山的场景复原,磨损的扁担、斑驳的箩筐,无声诉说着“艰苦创业、勤俭办社、一心为民、开拓创新”的岁月。面对先辈们攀山越岭的艰辛与用具上磨损的痕迹,赞叹与感慨油然而生。观展过程中,讨论之声不绝于耳:他们深入剖析“艰苦创业”的意志如何在绝境中淬炼,“勤俭办社”的智慧如何体现于细微,“一心为民”的宗旨如何化作行动暖流,“开拓创新”的精神如何突破现实藩篱。

艺术学子的独特视角在此刻显现:他们蹲在展柜前,认真记录扁担的弧度、箩筐的编织肌理,讨论如何将山路的崎岖转化为画面的折线,将劳动者的汗珠提炼为光影的明暗,力求深刻诠释“扁担精神”的视觉维度与核心价值。“地质工作者翻山越岭找矿,供销社职工肩挑背扛送物资,看似不同的领域,却有着同样的‘扁担精神’——都是为了人民的需要,在绝境中开辟道路。”学生在参观笔记中写道。

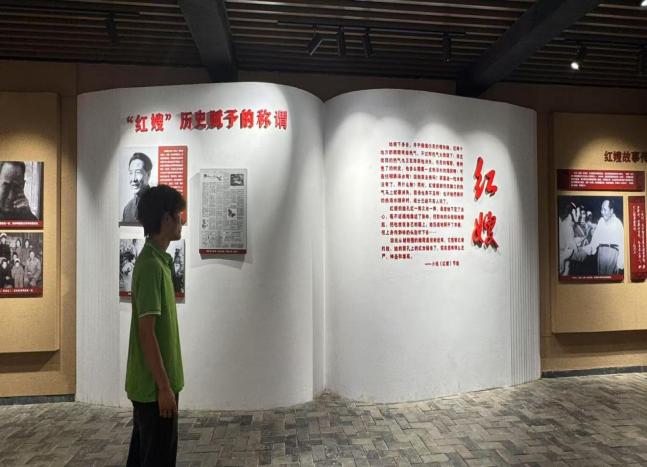

这种对精神符号的提炼,在广告学专业的北京之行中得到呼应。22级广告学专业学生党员在张春雨、何洁老师带领下,走进中国共产党历史展览馆。党员们沿着“建立中国共产党 夺取新民主主义革命伟大胜利”“成立中华人民共和国 进行社会主义革命和建设”“实行改革开放 开创和发展中国特色社会主义”“推进中国特色社会主义进入新时代 全面建成小康社会 开启全面建设社会主义现代化国家新征程”四个部分,系统回顾了中国共产党团结带领中国人民从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

在中国传媒大学广告博物馆,同学们看到了从古代商贾的招幌、吆喝,到近代报刊广告、月份牌画,再到改革开放后电视广告的兴起、互联网及数字营销的蓬勃发展。一件件承载时代记忆的广告实物、一幅幅经典广告作品、一段段珍贵的影像资料,清晰地勾勒出中国广告业与社会变迁、经济发展、文化繁荣同频共振的轨迹。从《新青年》的文字呐喊到地质勘探队的影像记录,传播的载体在变,但“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的内核始终未变。

匠心传承:让地质精神在非遗与创新中流转

“广绣里的红棉象征傲骨,那地质标本里的矿石,不就是大自然的‘丹青’吗?”在广州永庆坊的“红色印记・匠心传承”岭南非遗特展前,产品设计专业学生党员发出这样的感叹。6月17日至7月1日期间,22级产品设计专业师生赴珠三角考察,学生党员将“红色基因+非遗技艺”作为实践主题,在广绣、广彩中寻找地质精神的表达可能。

广绣作品《红棉傲骨》前,非遗传承人讲述着革命年代艺人们“以针为笔”的故事:“当时物资匮乏,绣娘用拆下来的红布线头,绣出冲锋的战士。”这让学生们想到地质工作者“以锤为笔”的坚守——同样是在艰苦条件下,用专业工具书写忠诚。在佛山学习金银细工技艺时,学生们尝试将地质元素融入传统工艺:在银饰上錾刻地质锤、罗盘图案,用焊接技艺再现“地层剖面”,让非遗成为承载地质精神的新载体。

书法专业的师生们则在渝晋大地上,以笔墨为媒介,完成了一场跨越时空的“红色对话”。23 级书法专业师生赴重庆、山西开展红色研学实践,将渣滓洞、白公馆的革命记忆与山西抗战英烈碑刻拓片的艺术传承紧密结合。在渣滓洞,狭小阴暗的牢房、残酷的刑具与“11・27大屠杀”的历史痕迹,让同学们在凝视中触摸到革命先辈“宁死不屈”的信仰温度。不远处的白公馆,“小萝卜头”在狱中坚持学习、传递情报的事迹,让书法专业的同学们深受触动。他们现场临摹“小萝卜头”用炭笔写下的稚嫩字迹,对比自己笔下的书法作品,深刻体会到“字如其人”的真谛——无论是孩童的涂鸦还是书法家的笔墨,唯有注入信念,才能拥有打动人心的力量。

而在山西大学的山西抗战英烈碑刻拓片展上,100余件拓片构成的“抗战史诗”,让书法专业的同学们找到了专业与红色精神的连接点。“地质先辈用地质锤在山河间刻下探索的印记,抗战英烈用碑刻在大地上留下精神的刻度,而我们要用毛笔,让这些印记与刻度在新时代焕发新生。” 一位学生在实践日志中写道。

这种“传统工艺+红色主题”的创新,在沂蒙山实践中得到延伸。7月1日,24级设计类专业师生组成“沂”脉相承,“艺”笔绘红魂暑期社会实践团队走进山东临沂市常山庄村。这里不仅是沂蒙红嫂精神的发源地,更是一座活的革命历史博物馆,“沂蒙母亲”王换于、“红嫂原型”明德英等英雄事迹在此口口相传,历久弥新。团队成员白天走访老党员,听红嫂后人饱含深情的回忆;夜晚在村史馆创作,用炭笔素描勾勒沂蒙红嫂拥军爱民的场景,用丙烯颜料渲染沂蒙山区的地质地貌。“红嫂用乳汁救伤员,地质队员用汗水找矿藏,都是‘一心为民’的写照。”成员们有感而发。

在孟良崮战役纪念馆等庄严肃穆的革命纪念地,团队策划了“红色家书·笔尖传承”主题创作活动。他们选取《俺也要为前线出力》等饱含家国情怀的书信片段,用油笔进行现场速写创作。笔触下,红嫂支前拥军、无私奉献的坚毅形象跃然纸上。作品旁精心设置了二维码。参观者只需扫码,即可链接到团队录制的“沂蒙红嫂生平事迹”音频故事。这种“视觉+听觉”的传播方式,让红色故事有了新的打开方式。

创新赋能:在时代浪潮中续写地质精神新篇

“从‘三来一补’到‘创新之都’,华强北的变迁里,有和地质勘探一样的‘拓荒精神’。”22级产品设计专业师生在深圳华强北博物馆发出这样的感慨。馆内,早期电子元件与最新国产芯片的陈列,展现了中国电子产业的突围之路;而墙上“敢闯敢试、敢为人先”的标语,让学生们联想到地质工作者“踏遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”的找矿精神。

在“大潮起珠江——广东改革开放 40 周年展览”中,气势磅礴的影像资料、珍贵的历史文物、详实的数据图表,全景式展现了广东特别是深圳经济特区在党的坚强领导下,解放思想、开拓创新、勇立潮头所取得的举世瞩目成就。“这就是‘时间就是金钱,效率就是生命’的最早实践!”同学们围绕“地质精神与改革精神”展开辩论,最终达成共识:无论是过去找矿还是现在搞设计,核心都是“创新”——地质工作者突破国外理论束缚,找到中国自己的成矿规律;设计师则要打破思维定势,让传统工艺对接现代需求。

这种创新思维,在22级视觉传达设计专业的川渝之行中化为具体实践。师生们在汶川县映秀镇漩口中学地震遗址开展“传承抗震精神,践行初心使命”主题党日活动。废墟上的时钟永远停在14:28,却见证了重生的力量——遗址旁的新村,房屋抗震设计融入了地质结构原理。“设计不仅要美观,更要承载生命的重量。”同时还走进了绵竹木版年画与道明镇竹艺村,在传统技艺中挖掘设计灵感。在绵竹木版年画传承基地,同学们见证了非遗传承人刻板、印刷到彩绘等工序,色彩鲜艳、造型夸张的年画作品,蕴含着深厚的民俗文化内涵,让同学们惊叹于传统手工艺人的精湛技艺。同学们通过学习尝试将传统年画的图案元素、色彩搭配运用到现代视觉设计中,探索传统文化的创新表达路径。

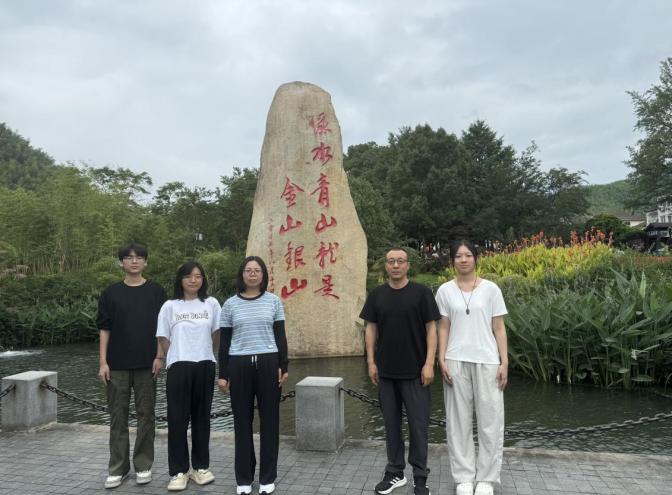

而在安吉余村,22级环境设计专业师生看到了“绿水青山就是金山银山”理念下的生态蜕变。站在观景台上俯瞰余村,昔日的矿山已变为郁郁苍苍的竹海,废弃的厂房蜕身为“两山”理论纪念馆。馆内陈列的老照片、生产工具与转型规划图形成强烈视觉冲击,从“矿山疮疤”到“生态明珠”,余村的转型让学生们思考:地质工作不仅是找矿,更是守护家园。“我们要让更多人知道,地质精神里不仅有开拓,更有守护。”学生党员的话,道出了新一代艺术学子对红色地质精神的时代解读。

丹青铸魂:让红色基因融入学院血脉

从北京的党史展览馆到沂蒙的红嫂纪念馆,从珠三角的改革前沿到川渝的抗震遗址,艺术学院的“丹青行动”始终围绕一个核心:让地质先辈的精神,通过艺术创作走进课堂、融入生活、服务社会。

这些成果的背后,是“艺心向党 丹青育人”品牌的“三融驱动”机制在发力:党建与专业融合,让课程思政有了艺术载体;理论与实践融合,让红色教育走出课堂;校内与校外融合,让社会成为育人课堂。各专业师生党员如同“红色引擎”,确保每一次实习实践都有党性锤炼,每一次艺术创作都有精神内核。

“地质先辈用脚丈量大地,我们用画笔描绘精神。”未来学院将继续深化“艺术+红色+地质”的育人模式,建立“红色艺术实践基地”,邀请老地质工作者担任校外导师,让更多师生在写生、设计、创作中,读懂“爱国、敬业、求实、创新”的地质精神,用丹青妙笔书写新时代的“地质华章”。

从太行山的地质剖面到展览馆的红色印记,从实验室的设计草图到乡村的文创产品,河北地质大学艺术学院的师生们正以艺术为桥,让红色地质精神跨越时空、直抵人心。这不仅是一场党建品牌的实践探索,更是一次对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的深刻回答——在丹青流转间,初心愈发鲜明;在画笔起落处,使命愈发坚定。

冀公网安备 13010802000749号

冀公网安备 13010802000749号