在河北地质大学的实验室里,无党派人士、第四纪古生物环境研究团队负责人贾红娟正凝视着显微镜下的孢粉样本。这些来自新疆罗布泊的微小化石,记录着数万年来干旱区生态演化的密码。作为国家自然科学基金项目评审专家、河北省科技专家库成员,贾红娟以“智汇双地”的科研担当,将论文写在祖国干旱区的广袤大地上,为生态修复与可持续发展提供科学答案。

破译干旱区生态密码:从罗布泊到坝上高原

贾红娟的科研生涯与干旱区生态紧密相连。2013年起,她带领团队承担国家自然科学基金重点项目《罗布泊地区全新世湖泊沉积的孢粉记录及耕作活动研究》,深入新疆塔克拉玛干沙漠边缘,采集罗布泊、柯柯牙等地的岩芯样本。通过分析数万年间的孢粉沉积,她发现南疆植被变迁与西风模式主导的气候变化理论存在显著差异,提出“降水-植被-人类活动”多因素协同演化的新观点。这一突破性成果为破解干旱区生态脆弱性提供了关键证据,相关论文被《Quaternary Science Reviews》等国际顶级期刊引用超百次。

在新疆纪录片《我所经历的罗布荒原》中,贾红娟团队穿越红柳沙包的场景令人动容。她坦言:“每一次采样都是与历史的对话。罗布泊的变迁不仅是环境问题,更是人类与自然关系的镜鉴。”

从实验室到戈壁滩:让科研成果落地生根

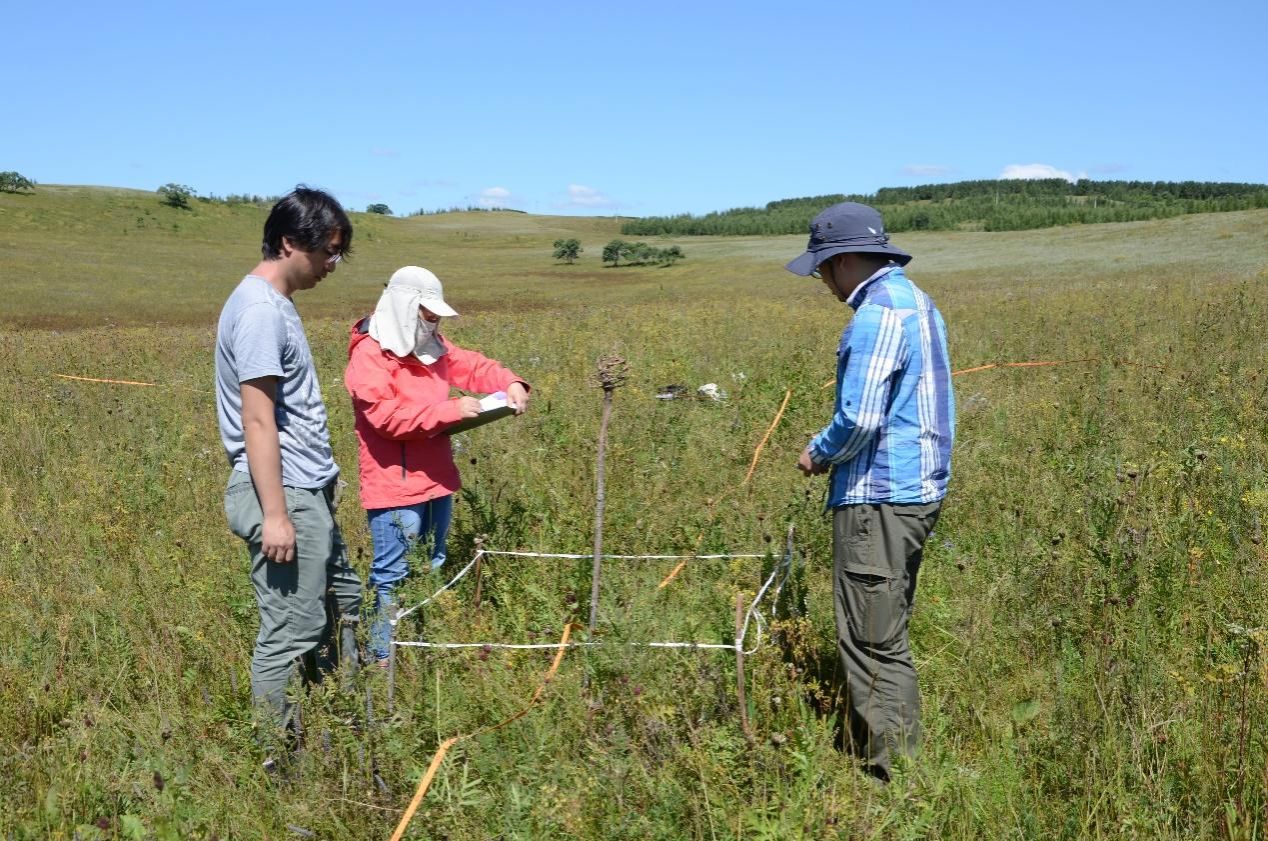

在河北坝上高原,贾红娟的研究同样闪耀。针对当地季节性干旱、草原退化等生态顽疾,她主持国家自然科学基金重点联合基金项目《北方关键生态功能区地表基质异质性对植被生态约束机理研究》,提出“地质本底适配”生态修复策略。通过对比全新世气候数据,她发现张承地区在中全新世适宜期以榆树、蒙古栎等耐旱树种为主,这一发现颠覆了“盲目种树”的传统观念,被国际同行誉为“古环境科学服务现代决策的标杆”。

在御道口牧场退化草场示范区,贾红娟团队通过抗旱性实验筛选出本土草种,并结合地质条件优化种植方案。2021-2022年,示范区植被覆盖度提升40%,生物量显著增加。“过去靠经验试错,现在用数据说话。”当地牧民哈斯巴根见证了荒漠变绿洲的奇迹。

跨界融合:从科研到社会的双向奔赴

贾红娟的学术影响力不止于书斋。作为科技部外国专家项目评审专家,她推动多项国际生态合作;作为全国高校黄大年式教师团队成员,她培养的研究生中多人投身干旱区研究。其团队成员孙玉涛、梁琛等在《Science China Earth Science》发表的青藏高原研究成果,同样被国际权威期刊高频引用。

“生态保护需要多学科协同。”贾红娟牵头搭建“地质-生态-气候”交叉平台,联合中国科学院、新疆生地所等单位,推动研究成果转化为政策建议。她撰写的《新疆水资源约束下生态修复路径》报告,直接助力国家“南疆水资源调配”战略调整。

榜样力量:党外知识分子的担当与情怀

作为无党派人士,贾红娟始终以“国之大者”为使命。她将“智汇双地”理念融入科研全过程:既汇聚多学科智慧破解生态难题,又通过校地合作推动成果落地。面对荣誉,她淡然表示:“科研者的幸福,在于用知识守护大地母亲。”

从罗布泊的千年胡杨到坝上的新生草甸,贾红娟以“冷门绝学”诠释着科技工作者的温度,她以智慧凝聚共识,以行动践行担当,让党外知识分子的智慧成为中国式现代化进程中的璀璨星光。

在贾红娟的办公室,一幅新疆地貌图与坝上植被分布图并肩悬挂。地图上密密麻麻的红线与批注,是她跨越千里的科研足迹。她说:“干旱区的每一粒尘埃,都是地球故事的见证者。”正是这份执着,让“智汇双地”的品牌故事,有了跨越时空的生命力。

承德野外照片

楼兰佛塔前

罗布泊红柳沙包采样

罗布泊遗址点

罗布泊科考

冀公网安备 13010802000749号

冀公网安备 13010802000749号