为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因,弘扬革命精神,7月8日至12日,信息工程学院“赤心映山河”社会实践团在指导老师哈木拉提的带领下,赴江西省开展以“党建+红色地质基地”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动。循着革命先辈的足迹,实践团在南昌城头感悟起义星火的初燃,在井冈山深处探寻燎原之势的根源,在地质风貌中解读红色火种的存续密码,用青春足迹丈量“星星之火可以燎原”的深刻内涵。

南昌城头:第一枪点燃革命星火

7月9日清晨,实践团首站抵达南昌八一起义纪念馆。晨光中的纪念馆庄严肃穆,馆前广场上“第一枪”雕塑的青铜枪尖刺破晨雾,仿佛重现1927年那个改写中国革命命运的黎明。步入馆内,“危难中奋起”展区的《八一起义宣言》手稿在展柜中静静陈列,泛黄的纸页上“打倒帝国主义”的字迹仍显遒劲;隔壁展柜里,起义军使用过的马灯玻璃罩布满裂痕,却依稀能照见战士们夜间奔袭的身影。

在“打响第一枪”展区,通过全息投影技术还原的战斗场景让实践团成员驻足良久:起义军战士依托街巷掩体交替冲锋,煤油灯在弹雨中摇曳却始终未熄。实践团成员在参观笔记中写道:“这盏灯就像当时的革命火种,即便面对狂风暴雨,依然在无数人手中传递。”在互动体验区,实践团成员“参与”了起义军三河坝分兵场景,当看到朱德同志率领剩余兵力辗转千里最终抵达井冈山时,实践团成员深深感受到“原来燎原之势的起点,正是这股在绝境中不肯熄灭的微光。”

井冈山麓:红土地上的星火传承

7月10日,实践团踏上井冈山这片红土地。在井冈山革命博物馆“井冈山的斗争”展区,一盏铜制煤油灯引得团员们围拢细看。讲解员介绍,这是1930年毛泽东同志写下《星星之火,可以燎原》时使用的灯具,面对“红旗到底能打多久”的质疑,正是在这盏灯下,毛泽东同志以深邃的洞察力指导了革命高潮的到来。这些光点就像当年的革命信念,看似微弱却能穿透迷雾。

随后,实践团来到中国共产党井冈山前敌委员会旧址。这座土砖砌筑的四合院中,桌上的军用地图还留着红铅笔标注的游击路线,墙角的电话机听筒微微下垂,仿佛仍能听见“敌进我退”的战术部署。在毛泽东旧居,床头堆叠的《共产党宣言》形成奇妙呼应,桌上砚台里的墨痕虽干,却让人想起领袖在油灯下撰写《井冈山的斗争》时的专注,在物资匮乏的年代,正是这些精神食粮滋养着革命火种。

哨口丰碑:烽火岁月的星火接力

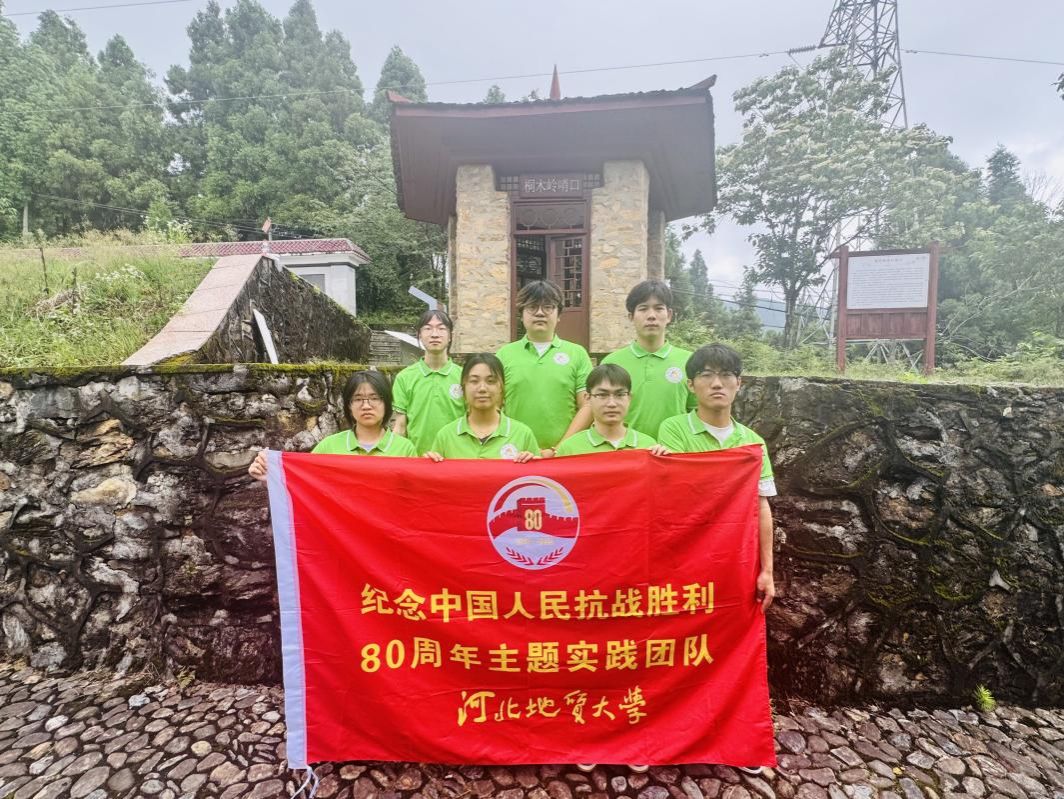

实践团深入井冈山腹地,将专业特色与红色资源调研深度融合。海拔860米的桐木岭哨口,在群山环抱中,当年红军构筑的战壕沿山脊蜿蜒,掩体残垣与丹霞岩石浑然一体。红色砂岩形成的天然洞穴引起实践团的注意,这些洞穴是当年红军的天然隐蔽所,岩层的垂直节理便于观察敌情,疏松的砂砾层能有效隐藏物资,独特的地质构造为革命火种提供了天然保护。1928年反‘围剿’战斗中,红军利用200米落差的陡坡设伏,以少胜多击退敌军;抗战时期,游击队员又在岩缝中开凿暗道,让情报传递如星火般隐秘而迅捷。

在哨口纪念碑前,实践团举行“纪念抗战胜利80周年”专题学习会。实践团成员齐声诵读《论持久战》中“星星之火,可以燎原”的论述节选,实践团成员分享感悟:“从井冈山的有线电台到抗战时的密码电报,革命火种的传递始终离不开技术创新。如今我国自主研发的5G应急通信系统,正是对这种精神的传承。”当入党誓词在山谷间回荡时,云雾恰好掠过哨口,仿佛为这场跨越时空的星火接力披上圣洁帷幕。

从“开国第一城的石家庄”到“红色第一城的南昌”,再到“中国革命摇篮的井冈山”,实践团行程1400余公里,采集红色资源数据500余组,形成调研报告和各类数据信息。实践团成员不仅深入了解了革命历史,感悟了革命精神,还将专业知识与实践相结合,提升了自身的综合素质。河北地质大学也将不断丰富社会实践活动形式,积极开展红色实践活动,形成常态化思政教育实践体系,结合我校特色,在日常教育活动中引导广大青年学生在实践中传承红色基因,坚定理想信念,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

冀公网安备 13010802000749号

冀公网安备 13010802000749号